Il “Saggio” del mese

DICEMBRE 2020

Prosegue con la sintesi della Parte Terza la

nostra pubblicazione come “Saggio” del mese, in questo caso di più mesi, della

monumentale opera di Thomas Piketty “Capitale ed

Ideologia”. Dopo aver esaminato nella Parte Prima la

forma delle disuguaglianze nelle società basate su tre ordini sociali,

nobiltà-clero-lavoratori, e l’ideologia che le sosteneva, e nella successiva Parte Seconda il loro superamento, nel corso del XIX secolo,

con l’affermarsi della “società dei proprietari”, espressione della

sacralizzazione ideologica del “diritto alla proprietà”, in questa Parte Terza Piketty analizza

quanto avvenuto nel corso del XX secolo, definito quello della “grande

trasformazione”. Si completa così il percorso storico delle forme di

disuguaglianze che hanno costruito, con il loro progressivo succedersi e con le

profonde eredità comunque lasciate, l’attuale struttura delle disuguaglianze e

della ideologia alla loro base, ossia la realtà di questo inizio del XXI secolo

nel quale siamo chiamati a ideare e realizzare una nuova “giustizia sociale”.

Ci scusiamo per la lunghezza di questa sintesi, ma non è stato possibile più di

tanto riassumere non tanto le parti di commento ed analisi quanto la notevole

mole di dati, raccolti in tabelle e grafici, che sostengono le valutazioni di Piketty (P.).

Per orientare la vostra lettura, se eventualmente interessata a parti

specifiche, il piano dell’opera di questa Parte Terza è

il seguente:

![]() Capitolo

10 =

dedicato alla crisi della “società dei proprietari” avvenuta nella prima parte del

secolo sulla spinta dei grandi mutamenti politici prodotti dai movimenti di

lotta popolari e dalla tragedia dei due conflitti mondiali

Capitolo

10 =

dedicato alla crisi della “società dei proprietari” avvenuta nella prima parte del

secolo sulla spinta dei grandi mutamenti politici prodotti dai movimenti di

lotta popolari e dalla tragedia dei due conflitti mondiali

![]() Capitolo

11 =

in cui si esaminano le società “socialdemocratiche”, intese in

senso molto lato, la loro concreta incidenza sulle disuguaglianze ed i loro

limiti e incompiutezze

Capitolo

11 =

in cui si esaminano le società “socialdemocratiche”, intese in

senso molto lato, la loro concreta incidenza sulle disuguaglianze ed i loro

limiti e incompiutezze

![]() Capitolo

12 = verte

sull’analisi delle cause che hanno prodotto l’indiscutibile fallimento delle

“società comuniste”, e delle evidenti contraddizioni presenti in quelle “post

comuniste”, con una attenzione particolare all’attuale Russia e alla anomalia

della Cina.

Capitolo

12 = verte

sull’analisi delle cause che hanno prodotto l’indiscutibile fallimento delle

“società comuniste”, e delle evidenti contraddizioni presenti in quelle “post

comuniste”, con una attenzione particolare all’attuale Russia e alla anomalia

della Cina.

![]() Capitolo

13 = chiude

il percorso esaminando le caratteristiche delle “società ipercapitaliste” della

attuale globalizzazione economica e ideologica a trazione neoliberista,

delineando il quadro finale sul quale interverrà la Parte Quarta.

Capitolo

13 = chiude

il percorso esaminando le caratteristiche delle “società ipercapitaliste” della

attuale globalizzazione economica e ideologica a trazione neoliberista,

delineando il quadro finale sul quale interverrà la Parte Quarta.

Va da sé che la lettura completa consente di meglio cogliere le

relazioni fra i vari Capitoli.

Parte terza

La grande trasformazione del XX secolo

Capitolo 10

La crisi della società dei

proprietari

(In cui P. completata l’analisi

delle precedenti forme di società ed individuate le loro possibili influenze

sulla struttura contemporanea delle disuguaglianze prende in esame la sua

evoluzione nel secolo dei grandi cambiamenti imposti dall’affermarsi totale del

capitalismo maturo

Ripensare la

grande trasformazione del XX secolo

Tra il 1914

ed il 1945 la struttura delle disuguaglianze globali conosce la trasformazione

più rapida e più profonda mai avvenuta nella storia, sancendo la crisi

definitiva delle società proprietaristiche esaminate nella Parte Prima. Sono

tre i principali fattori che innescano questa crisi:

![]() la gestione delle disuguaglianze interne, messe in discussione da

movimenti popolari ispirati da ideologie alternative

la gestione delle disuguaglianze interne, messe in discussione da

movimenti popolari ispirati da ideologie alternative

![]() la gestione delle disuguaglianze esterne, sottoposte alla

contestazione dell’ordine coloniale

la gestione delle disuguaglianze esterne, sottoposte alla

contestazione dell’ordine coloniale

![]() le sfide nazionalistiche ed identitarie che radicalizzano, fino al

conflitto aperto, i contrasti tra Stati

le sfide nazionalistiche ed identitarie che radicalizzano, fino al

conflitto aperto, i contrasti tra Stati

Per

comprenderli è utile una panoramica dei processi concretamente avvenuti in

questo periodo per quanto concerne l’evoluzione dei livelli di

disuguaglianza. Un

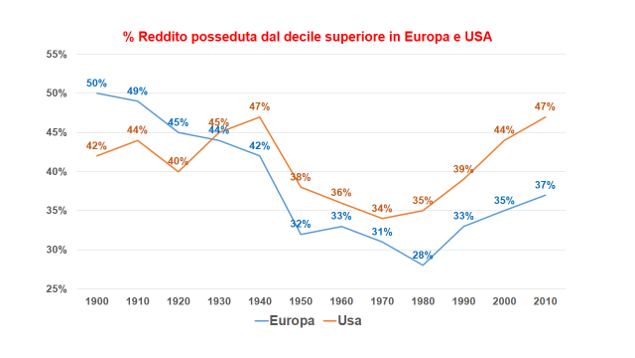

primo grafico illustra visivamente l’evoluzione della disuguaglianza di reddito

nelle due aree maggiormente caratterizzate dalla società proprietaristica del

XIX secolo, Europa ed USA

Grafico 34

Le due curve

segnalano processi sostanzialmente simili, con una progressiva contrazione

della ricchezza da reddito posseduta dal decile superiore fino al 1980 seguita

poi da una significativa ripresa verso l’alto. Ad uno sguardo più attento

emergono alcune rilevanti differenze: la curva europea, partita da livelli più

alti di quelli americani, conosce una discesa decisamente più accentuata e una

successiva risalita più moderata, al contrario quella statunitense presenta una

discesa più contenuta seguita da una più accentuata ripresa, tale da quasi

raggiungere le percentuali europee di inizio secolo. La situazione europea può

essere meglio compresa valutando il singolo comportamento dei paesi che di più

incidono nel determinare il dato medio

europeo, il seguente grafico aggiunge alle due curve di

quello precedente quelle specifiche di Regno Unito, Francia, Germania, e Svezia

Grafico 35

Il dato

europeo medio appare influenzato da due distinti percorsi: quello di Germania e

Regno Unito, che vede, salvo limitati picchi temporanei, una maggiore

percentuale di ricchezza rimasta in capo al decile superiore, al traguardo del

2010 il Regno Unito raggiunge infatti percentuali vicine a quelle statunitense,

con la Germania appena sotto, e quello di Francia e della Svezia, che si

assestano a livelli inferiori alla media europea. Per meglio comprendere questi

percorsi storici è opportuno, vista la sua incidenza sulla curva del reddito, evidenziare anche quella della

ricchezza patrimoniale, il dato che, all’alba del XX secolo, ben più del

reddito rappresentava il segno distintivo della società dei proprietari, in

particolare in Europa. Il seguente grafico analizza

l’evoluzione della quota percentuale di patrimonio privato posseduto dal decile

superiore, nel periodo 1900–2010, in Europa, USA, ed in tre significative

situazioni nazionali europee: Regno Unito, Francia e Svezia

Grafico 36

Emerge con

chiarezza come l’iniziale concentrazione di ricchezza patrimoniale sia stata,

soprattutto per l’Europa, decisamente più alta di quella del reddito (vedi grafico 35); raggiungendo agli inizi del secolo

percentuali mediamente comprese fra l’85% ed il 90%, mentre leggermente più

bassa, attorno all’80%, era quella americana. Nel corso del secolo questa

situazione patrimoniale si è capovolta: la comune discesa delle curve si è

infatti differenziata: la ricchezza patrimoniale del decile superiore statunitense

flette molto meno, per poi ritornare, nel 2010, a livelli molto vicini a quelli

di inizio 900, per contro il percorso europeo, omogeneo per i tre paesi in

esame, è caratterizzato da una discesa progressiva e costante e da una

successiva risalita molto più contenuta rispetto a quella americana

La fine delle

società proprietaristiche. Analisi del collasso dei patrimoni privati

(1914-1950)

Al di là

delle pur rilevanti differenze il dato fondamentale che emerge è comunque una

significativa contrazione delle percentuali di ricchezza, da reddito e

patrimoniale, possedute dal decile superiore in Europa. Per la prima volta

nella storia cambiamenti di fondo nella struttura delle disuguaglianze

attestano una qualche redistribuzione verso il basso. Un cambiamento simile non

può non evidenziare una trasformazione di fondo della idea stessa di

“proprietà” e del suo significato sociale. Per comprenderla è però necessario

per P.

collocare questo percorso in quello più generale del peso della ricchezza

privata sul reddito nazionale complessivo. Il seguente

grafico evidenzia l’incidenza del valore totale dei patrimoni privati,

posseduti dall’insieme della popolazione, sul totale del reddito nazionale nei

tre paesi europei economicamente più rilevanti:

Grafico 37

La

similitudine, visivamente evidente, con l’andamento delle curve dei precedenti grafici 35-36, è tale da rendere plausibile la

constatazione che la contrazione della ricchezza privata complessiva sia stata

determinata proprio dalla corrispondente perdita di ricchezza del decile più

ricco. Il grafico 37 evidenzia, anche in questo

caso, un trend comune per i tre paesi in esame, con una forte discesa nel

periodo 1910–1920, una relativa stabilità sul basso fra il 1930–1940, una nuova

discesa nel 1940–1950, una lenta ripresa fra il 1960 ed il 1990, seguita da un

più deciso salto verso l’alto dal 1990 al 2010. E’ quindi il periodo

1910/1914-1950 quello che di più spiega la caduta del peso della ricchezza

privata. I valori che questa aveva raggiunto al culmine della parabola storica

delle società proprietaristiche, arrivando a valere ben sette annualità di

reddito nazionale complessivo, scendono nell’arco di soli quattro decenni alla

metà nel Regno Unito e ad un solo terzo in Francia e Germania. Questo storico crollo

è dovuto ad un cumulo di fattori, fra i quali, contrariamente ad una opinione

diffusa, non più di tanto vale l’incidenza diretta dei due conflitti, vale a

dire che la distruzione materiale di case, edifici, fabbriche, e proprietà

varie, per quanto significativa, non è nel suo complesso così determinante. I

due tragici conflitti risultano invece

fondamentali per aver contribuito ad innescare, ovvero ad accelerare,

alcuni radicali cambiamenti in campo economico, sociale, politico, e quindi

ideologico.

Espropri,

nazionalizzazioni, sanzioni

Un primo

ordine dei fattori, innescati anche dall’eredità bellica e determinanti per il

crollo della ricchezza privata nel periodo 1914-1950, consiste nel rilevante

fenomeno degli “espropri”, vere e proprie pubbliche requisizioni di ricchezze

private. Il più clamoroso dei quali è stato sicuramente quello attuato dallo

Stato sovietico, immediatamente dopo la sua rivoluzionaria nascita, con la

cancellazione totale di tutti i titoli di debito pubblico del precedente Stato

zarista detenuti da investitori stranieri, in gran misura francesi ed inglesi.

Un esproprio dalle proporzioni gigantesche che ha comportato in molti casi il

totale azzeramento di numerosi patrimoni finanziari privati. Una situazione analoga si è poi verificata,

con disastri finanziari privati non meno rilevanti, nei primi anni 50 con

l’altrettanto clamorosa nazionalizzazione del Canale di Suez ed il collegato

esproprio di tutte le quote azionarie, anche in questo caso soprattutto in mani

francesi ed inglesi, deciso dal neonato governo rivoluzionario di Nasser. Un

episodio che inoltre ha simbolicamente testimoniato anche la fine della forma

classica dello sfruttamento colonialistico. E’ importante evidenziare che la lunga

catena di espropri, grandi e piccoli, del periodo 1914-1950, accanto

all’impressionante incidenza sulle ricchezze private di buona parte dell’Europa

attesta, congiuntamente con gli altri fattori che verranno qui di seguito

analizzati, una svolta ideologica fondamentale: la sacralità del “diritto di

proprietà” viene apertamente messa in discussione e svuotata della sua assoluta

inviolabilità. L’insieme delle formidabili lotte sociali e politiche mosse da

ideologie anti-proprietaristiche e dei provvedimenti, di fortissimo impatto,

resi indispensabili dal disastro finanziario provocato dai due conflitti, tale

in molti casi da mettere in discussione per molti paesi la stessa sopravvivenza

dello Stato, fa aggio sulla precedente convinzione che la ricchezza privata

dovesse godere di una inattaccabile protezione ideologica. E’ questa la svolta,

fatta propria da governi e partiti di opposto segno politico, con alcuni più

convinti ed altri obtorto collo, che P. giudica essere ispiratrice dei

processi che sanciscono la fine della “società dei proprietari”, incidendo

soprattutto sulle grandi ricchezze patrimoniali eredità di lungo termine della

stessa società ternaria. Nella stessa direzione, e con identiche motivazioni,

si muovono anche le ondate di nazionalizzazioni in diversi strategici settori

economici e produttivi, analoghi veri e propri espropri di ricchezza in mani

private, con la rilevante differenza che in questo caso sono state colpite

soprattutto le fonti della ricchezza imprenditoriale e capitalistica. Questi

processi di nazionalizzazione, attuati in alcuni casi per esigenze di natura

bellica ovvero per fronteggiare i disastri delle crisi economiche e produttive

degli anni Venti e Trenta, sono in aggiunta la significativa testimonianza

dell’affermarsi di una nuova concezione ideologica dello Stato, e del suo

diritto/dovere di interventismo diretto in economia. Una ulteriore importante

conseguenza dei processi di nazionalizzazione e dell’interventismo statale in

economia consiste infatti nella conseguente nascita di un “settore pubblico” di

grande consistenza che ha caratterizzato, dirigendole in buona misura e

rafforzandole per alcuni decenni ancora dopo il 1950, le economie di molti

Stati europei. La delegittimizzazione ideologica della sacralità della

proprietà privata sancita da espropri e nazionalizzazioni ha poi avuto

significative estensioni nell’adozione di rigide regolamentazioni dei mercati

finanziari, con l’adozione di pesanti sanzioni per le manovre speculative, di

leggi normative del mercato degli affitti immobiliari finalizzate a contenerne

i loro rendimenti e nel varo di diverse importanti riforme agrarie mirate a

frazionare le grandi proprietà terriere. Risparmio

privato, debito pubblico, inflazione

Un secondo

ordine di fattori che ha giocato in ruolo importante nel processo di contrazione

della ricchezza privata consiste nel mutato rapporto tra risparmio privato e

debito pubblico. La società dei proprietari, lungo tutto l’asse della sua

esistenza, si era monetariamente basata su due fondamentali capisaldi:

stabilità monetaria, garantita da una immutata convertibilità in oro, e assenza

pressochè totale di inflazione La Prima guerra mondiale, con la collegata

esplosione dei debiti pubblici, mette fine a questo trend storico di totale

stabilità aprendo la strada agli spaventosi fenomeni inflazionistici degli anni

Venti. Il successivo secondo conflitto mondiale accentua poi a dismisura il

peso dei debiti pubblici fino a divenire il volano per la definitiva inversione

del loro rapporto con il risparmio privato. I due

seguenti grafici aiutano a comprendere visivamente questi due processi: il

primo evidenzia per i tre più importanti paesi europei e per gli Stati Uniti la

curva del debito pubblico, nel periodo 1850-2020, calcolato in relazione

percentuale con il loro reddito nazionale, il secondo quella dell’inflazione,

come indice dei prezzi al consumo, sempre per lo stesso periodo:

Grafico 38

Si coglie

bene la inziale sostanziale assenza di debito pubblico che per tutti i paesi in

esame alla vigilia della Prima Guerra vale meno di un annualità di reddito

nazionale e il successivo considerevole balzo in alto avvenuto negli anni

1920-1950, seguito fino al 1970 da una significativa contrazione e da una

successiva ripresa verso l’alto

Grafico 39

Anche in

questo caso impressiona la totale assenza fino al 1914 di fenomeni

inflazionistici per tutti i paesi in questione. La Prima Guerra segna una

radicale inversione: l’inflazione cresce per tutti ma con comportamenti

differenziati che si possono comprendere solo se collegati alla corrispondente

evoluzione del debito pubblico del grafico 38 .

Mentre gli USA presentano, per ambedue le situazioni, curve meno accentuate,

quella del debito pubblico scende molto

più rapidamente per i paesi, come la Francia e la Germania, che di più hanno

fatto ricorso ad un alto tasso di inflazione, con una curva che quindi schizza

di molto verso l’alto, al contrario nel Regno Unito la curva cala molto meno,

ed ha una più lunga durata, proprio in

relazione ad un suo minor ricorso allo strumento inflattivo testimoniato da una

curva quasi costante fino al 1970. Il dato più importante da cogliere secondo P.,

al di là delle singole parabole, consiste da una parte nella conseguente

ricaduta sulla consistenza della ricchezza privata, intaccata dal processo

inflattivo, dall’altra, sul versante più ideologico, nel fatto che la scelta di

non più perseguire ad ogni costo la stabilità monetaria è spiegabile, anche in

questo caso, con l’abbandono della “sacralità” della proprietà privata. Per

meglio comprendere il primo aspetto, ossia la precisa scelta politica,

ricorrendo all’inflazione, di de-valorizzare i debiti pubblici in mani private

accumulati per sostenere i costi delle due guerre, si devono considerare i

corrispondenti notevoli prelievi forzati sui patrimoni privati attuati sia nel

primo sia nel secondo dopoguerra. Questi prelievi, molto rilevanti in Francia

ed in Germania, soprattutto negli anni 1945-1950, hanno persino avuto una

migliore efficacia per la contrazione del debito pubblico rispetto

all’inflazione, essendo sicuramente di più e meglio mirati a quote elevate di

ricchezza, ed, aspetto ideologicamente non meno innovativo, hanno aperto una

radicale svolta nel rapporto tra ricchezza privata e debito pubblico, con

quest’ultimo che fa aggio sulla prima. Su questa radicale inversione ideologica

si innesta una corrispondente nuova visione dell’insieme delle politiche

fiscali statali

Il ruolo

della tassazione progressiva e l’affermazione dello Stato sociale e fiscale

L’effetto dei

fattori esaminati è stato quindi quello di incidere pesantemente sul peso

percentuale della ricchezza privata su quella generale, così come rilevabile

dai grafici 34-35-36 i quali mostrano chiaramente

che la contrazione di quest’ultima è spiegata soprattutto con quella che ha

riguardato il decile più ricco, e che quindi negli anni 1914-1950 il processo

di contrazione della ricchezza privata globale si è accompagnato con quello

della sua concentrazione. Questo processo, unico nella storia delle

disuguaglianze, di contrazione della ricchezza privata globale abbinato a

quello della sua concentrazione trova, una sua ulteriore spiegazione nel

contemporaneo affermarsi di sistemi fiscali basati su un prelievo progressivo,

applicando cioè aliquote crescenti in rapporto al crescere del reddito. I seguenti grafici consentono di visualizzare questi

processi: il primo evidenzia, nel periodo 1900-2010, la curva del tasso

superiore di prelievo fiscale sul reddito in cinque paesi significativamente

rilevanti, il secondo la corrispondente curva della aliquota massima sulle

successioni sempre per gli stessi paesi

Grafico 40

Grafico 41

I due grafici

evidenziano situazioni differenti: il Grafico 40,

quello del tasso superiore di prelievo fiscale sul reddito, mostra un trend

sostanzialmente omogeneo delle curve, ma con una importante diversità nei

picchi raggiunti, il Grafico 41 presenta invece

comportamenti già del loro dissimili non riconducibili ad una tendenza

omogenea. Il grafico 40, più del grafico 41 presenta inoltre una corrispondenza

dell’andamento delle curve, seppure con trend rovesciato, con quelle dei

precedenti grafici 34–35–36, a testimonianza di

un più evidente comune atteggiamento nei confronti della ricchezza privata.

L’idea di una fiscalità progressiva, abbozzata nell’ultima parte del XIX secolo

solo in alcuni limitate situazioni, era del tutto incompatibile che l’allora

imperante ideologia proprietaristica, non a caso quindi si è potuta affermare solo

nel corso del XX secolo sulla decisiva spinta delle sue tragedie belliche. E'

soprattutto nei paesi “anglosassoni”, Regno Unito e Stati Uniti, che la svolta

assume caratteri dirompenti: già negli anni venti le loro aliquote fiscali sul

reddito arrivano a toccare il 60-70%, mentre negli altri paesi rimangono

mediamente attorno al 40%, per poi raggiungere nel secondo dopo guerra

aliquote, oggi inimmaginabili, dell’80-90% La sola Germania ha raggiunto tali

percentuali ma solo per un breve periodo dopo il 1945 quando, era sotto tutela

della Commissione alleata di controllo a guida americana. Questa significativa

diversità trova spiegazione, per il Regno Unito, nella crisi definitiva della

Camera dei Lord, baluardo così ottusamente ostinato nella difesa delle classi

alte da innescare una reazione opposta e contraria, e per gli Stati Uniti nella

considerazione che una disuguaglianza economica troppo alta fosse contraria

agli ideali originari dei pionieri. Non a caso la loro svolta verso la

progressività fiscale ha conosciuto alcuni primi passi già nel primo decennio

del XX secolo, per essere poi più compiutamente messa in atto nel Regno Unito

dopo lo shock finanziario della Prima Guerra e negli USA dopo le profonde

tensioni sociali della grande crisi degli anni Venti. Se il Giappone registra

una accelerazione solo nel secondo dopoguerra per sostenere una impressionante

ricostruzione post bellica, Francia e Germania adottano un progressività

fiscale meno accentuata con buona probabilità in relazione al fatto che i loro

grandi patrimoni privati erano già notevolmente colpiti dall’insieme dai

fattori esaminati in precedenza. E’ comunque comune per tutti questi paesi

“ricchi” l’avvento di una ideologia anti-proprietaristica alla base sia

dell’obiettivo di calibrare il contributo fiscale sull’effettiva ricchezza

guadagnata e sia su quello di ridurre l’incidenza di quella ereditata. Ambedue

questi obiettivi possono essere compresi, al di là delle parziali diversità di

applicazione, solo se inseriti nell’affermarsi di una più generale idea del

ruolo dello Stato nella gestione dell’economia e della giustizia sociale, un

risultato sicuramente frutto dei possenti movimenti popolari di lotta che per

tutto il periodo in esame accompagnano contrastandolo il progressivo affermarsi

del capitalismo

L’affermazione

dello Stato sociale e fiscale

L’accertata

incidenza della fiscalità progressiva sul processo di contrazione delle

disuguaglianze nel periodo 1914-1950 si inserisce, proprio grazie a queste

lotte, in quello più generale di una progressiva maggiore fiscalità dello Stato

finalizzata ad accrescere il suo ruolo nella gestione, via via più ampiata, dei

servizi sociali. Aiutano a visualizzare il trend di questi processi il seguente grafico 42 che illustra la curva di crescita percentuale

delle entrate fiscali sul reddito nazionale per cinque significativi paesi nel

periodo 1900-2010, ed il successivo grafico 43 che ripartisce queste entrate

fiscali, sempre in percentuale sul reddito nazionale, per le voci che

compongono l’idea di “Stato sociale” in Europa nello stesso periodo

Grafico 42

Ancora agli

inizi del XX secolo le entrate fiscali di tutti gli Stati non superavano il 10%

del reddito nazionale, in linea con la percentuale degli ultimi decenni del XIX

secolo nel pieno della società proprietaristica. Inizia dal 1910 una

progressione a salire sostanzialmente omogenea fino al 1950 assestandosi

mediamente attorno al 40%, con ai due estremi gli USA fermi al 30% e la

Svezia ad un livello superiore al 50%. Questo trend dei livelli percentuali di

fiscalità va relazionato a due importanti evidenze:

![]() tutti i paesi

presi in esame hanno conosciuto la loro fase di maggior sviluppo economico in

presenza di una consistente percentuale di prelievo fiscale, compresa in una

fascia che va da un minimo del 30% ad un massimo del 55%

tutti i paesi

presi in esame hanno conosciuto la loro fase di maggior sviluppo economico in

presenza di una consistente percentuale di prelievo fiscale, compresa in una

fascia che va da un minimo del 30% ad un massimo del 55%

![]() la maggior

disponibilità di risorse fiscali si è dimostrata essenziale per sostenere il decisivo ruolo del pubblico

per lo sviluppo economico e per l’equilibrio sociale

la maggior

disponibilità di risorse fiscali si è dimostrata essenziale per sostenere il decisivo ruolo del pubblico

per lo sviluppo economico e per l’equilibrio sociale

La

ripartizione della spesa resa possibile da questi livelli di risorse fiscali

testimonia la seconda evidenza

Grafico 43

Il percorso

illustrato dal grafico si presenta lineare, non essendo stati presi in

considerazione gli scarti, in aumento o in diminuzione, di breve periodo, ed

evidenzia quindi una crescita costante e significativa. Si è passati da una

situazione di inizio secolo in cui le spese statali, pari al 10% del reddito,

potevano coprire solo le attività statali “classiche” - esercito, polizia,

giustizia, amministrazione centrale e locale, gestione infrastrutture – e solo

in minima parte l’istruzione, al tempo ancora non di massa. Il risultato finale

a fine secolo, oggetto oggi di un cruciale dibattito sulla sua validità e

sostenibilità, attesta invece l’ampia gamma di servizi sociali coperti dallo

“Stato fiscale” che conosce, soprattutto nella seconda metà del secolo, un suo

importante incremento. Questa evoluzione è stata possibile solo per il radicale

mutamento dei rapporti di forza politico-ideologici avvenuto nel periodo

1910-1950, frutto del lungo e intenso ciclo di lotte sociali, sindacali,

politiche che, come si è già evidenziato, è alla base della crisi della società

dei proprietari e del collegato crollo della ricchezza privata. Un’ultima

specifica osservazione sulla struttura dello “Stato fiscale”, che P. ritiene

rilevante e sulla quale tornerà quindi nelle Parti conclusive del saggio: il

complesso dei servizi coperti dallo Stato sociale in Europa vale mediamente il

47% del reddito nazionale, i sistemi fiscali diffusi nel vecchio continente

necessari a coprire il correlato fabbisogno fiscale non puntano ad un unico

prelievo percentuale ma si sono via via articolati in una miriade di tasse,

imposte e contributi a formare un insieme così complesso ed opaco da offrire

così spazio ad opposizioni e resistenze spesso di natura populista

Il ruolo

delle lotte sociali e ideologiche

Come già più

volte evidenziato è’ dato storico acquisito il decisivo peso dei movimenti di

lotta in tutti i processi di trasformazione sociale del secolo XX. P. si

limita quindi in questo saggio a evidenziare un loro decisivo aspetto:

l’opposizione al duro sfruttamento

capitalistico, ispirata e indirizzata dalle elaborazioni teorico-politiche di

ispirazione socialista e comunista, individuano da subito nella sacralizzazione

ideologica della “proprietà” il nemico principale da battere, diventando così il

fattore principale nel determinare il suo significativo ridimensionamento sin

qui esaminato. Alcuni aspetti specifici sono, a suo avviso, utili a meglio

definire l’intreccio con i processi reali che hanno inciso sulla struttura

delle disuguaglianze. Un primo aspetto consiste nel duplice effetto da esse

provocato: da una parte sono evidenti i concreti risultati ottenuti nel

contrastare, migliorando le condizioni di lavoro e di vita, l’accumulazione di

ricchezza, dall’altra non meno importante è stato l’aver indotto altrettanto

decisivi cambiamenti nelle politiche governative in materia di fiscalità e di

gestione sociale. La Rivoluzione bolscevica del 1917, e la successiva presenza

del blocco sovietico nel secondo dopoguerra, con il timore della loro

diffusione, hanno fortemente accelerato ed ampliato molti dei processi, in

precedenza esaminati, che hanno determinato la riduzione della ricchezza

privata e la contrazione della quota in capo al decile superiore. Un esempio

fra i tanti: la diffusa paura di una espropriazione generalizzata ha reso la

tassazione progressiva una concessione alternativa molto meno spaventosa. La

storia peraltro dimostra che non tutte le reazioni a questo timore abbiano

segnato ricadute positive. Senza chiamare in causa la nascita delle dittature

fasciste e nazista, in gran misura sorte proprie per contrastare le forti lotte

popolari del primo dopoguerra, è bene ricordare che nel 1938 si tenne a Parigi

un convegno di economisti ed intellettuali vari che si riproponevano, per

fronteggiare la crescente richiesta di pianificazione economica e di

collettivismo, di rilanciare una visione della società in linea con lo spirito

capitalistico delle origini, una rinascita in quella circostanza già

ufficialmente denominata “neo liberismo”. Alcuni decenni dopo uno dei più

importanti partecipanti, l’economista tedesco Friedrich Hayek diventerà un

punto di riferimento per Margaret Thatcher e le sue politiche di smantellamento

dello Stato sociale, e addirittura uno stretto collaboratore di Augusto

Pinochet. In questi stessi anni il nome “neoliberismo” acquisterà la diffusione

planetaria che ben conosciamo. P.

ritiene inoltre che vada in qualche misura ridimensionato il peso della Prima

Guerra sullo sviluppo delle lotte popolari. La stessa Rivoluzione bolscevica è

stata sicuramente agevolata dalle tensioni interne prodotte dal conflitto, ma è

altrettanto evidente che la disgregazione del regime zarista era già del suo in

uno stadio avanzato ed irreversibile. Alcuni importanti movimenti di lotta non

hanno neppure avuto un diretto collegamento con il conflitto mondiale del 1914.

Così è stato per il movimento sindacale americano il cui incubatore è

rappresentato dalla “Grande Depressione” del 1929-1933, magnificamente

raccontata da Steinbeck nel suo romanzo “Furore” del 1939. Ma così è stato

soprattutto per la Svezia, che non partecipa alla prima Guerra e che vede la

sua parabola socialdemocratica realizzarsi come compimento di un lungo percorso

di lotte popolari iniziate già nell’ultimo decennio del XIX secolo.

Capitolo 11

Le società socialdemocratiche:

l’uguaglianza incompiuta

(In cui P. inizia ad analizzare le

alternative effettivamente concretizzatesi alla società dei proprietari e la

loro reale capacità di realizzare una forma di società con una struttura delle

disuguaglianze coerente con i loro presupposti ideologici. Iniziando in questo

Capitolo 11 con le società socialdemocratiche per poi passare, nel successivo

Capitolo 12, a quelle comuniste e post comuniste

Le società

socialdemocratiche europee

Nel Capitolo

precedente si è individuato nelle lotte popolari di opposizione al capitalismo

e il protagonista fondamentale del cambiamento intervenuto nella struttura

delle disuguaglianze nel corso del XX secolo nei paesi occidentali. Le fonti di

ispirazione ideologica di tali lotte, e dei possenti movimenti sindacali e

partiti che le ha attuate, possono essere divise, a grandi linee, in due

filoni, fra di loro molto spesso intrecciati ma ancora più spesso in aperto

contrasto: pensiero socialista e socialdemocratico, e pensiero comunista.

All’indomani del secondo conflitto la scena politica mondiale si presenta divisa

in due blocchi geograficamente definiti seppure con notevole approssimazione e

qualche anomalia: quello occidentale, con economia di tipo capitalistico, e

quello orientale, con economia di tipo collettivistico. Non pochi paesi del

blocco occidentale sono tuttavia definibili “società socialdemocratiche” ovvero

società che, con varie combinazioni e gradualità, attuano politiche di gestione

dei sistemi pubblici di sanità, istruzione, welfare, politiche fiscali e di

indirizzo economico e sociale che in qualche modo puntano a governare il

“capitalismo” attutendone contraddizioni ed eccessi. Ciò avviene nell’ambito

delle democrazie rappresentative che

implicano alternanze di governi e politiche, ma è comunque possibile,

secondo P.,

sostenere che, per alcuni decenni dopo la Seconda Guerra, la struttura delle

disuguaglianze in molti paesi del blocco occidentale è stata in buona misura

impostata su una visione “socialdemocratica” della società, se in essa si

includono esperienze anche molto

dissimili fra di loro: alcune di chiara ispirazione socialista, altre come

quella statunitense lontane da tale ideologia ma in grado di attuare a più

riprese politiche molto simili a quelle socialdemocratiche, si pensi al New

Deal roosveltiano piuttosto che alla “war on poverty”, la “guerra alla povertà”

degli anni sessanta. Nel periodo 1950–1980 questo insieme, per quanto variegato

e disomogeneo, di politiche, secondo P. comunque

definibili in senso ampio “socialdemocratiche”, realizza il livello più basso

di disuguaglianze mai conosciuto nella storia. Dal 1980 si assiste però ad una

radicale inversione: la disuguaglianza torna a salire con rapidità e

consistenza, e la “socialdemocrazia”, ovvero tutte quelle definibili tali in

senso ampio, non appare più in grado di orientare la società come nel

trentennio precedente. Il seguente grafico evidenzia questo

ritorno della disuguaglianza mettendo a confronto la quota parte del reddito

annuale detenuta dal 10% più ricco e dal 50% più povero nel periodo 1980-2010 per

le aree economicamente più rilevanti: USA-Europa-Cina-India

Grafico 44

Appare evidente

la forte crescita del divario fra queste due parti della popolazione: il decile

superiore passa da una forbice compresa tra il 27% ed il 34% nel 1980 ad una

compresa tra il 34% dell’Europa ed il 52% dell’India nel 2010, negli stessi

anni il cinquanta per cento più povero passa da una forbice compresa tra il 20%

ed il 27% ad una compresa tra il 13% degli USA ed il 20% dell’Europa, la quale

risulta pertanto quella che registra la minore impennata delle disuguaglianze.

E’ quindi necessario interrogarsi sulla effettiva solidità delle realizzazioni

“socialdemocratiche” e sulle ragioni che hanno determinato questa inversione di

tendenza. P. lo fa analizzando quanto realizzato nei settori che di più

concorrono a determinare disuguaglianza, a partire dal “lavoro” e dal suo

rapporto con le forme di “proprietà”.

La “proprietà

sociale”, una storia incompiuta

In Europa,

nelle aree renane e nordiche, in particolare in Germania ed in Svezia,

l’influenza della ideologia socialdemocratica in questo campo è misurabile

soprattutto nell’istituto della “cogestione”, una forma istituzionalizzata di

proprietà sociale delle imprese e di condivisione di potere tra dipendenti ed

azionisti. Sull’onda della fortissima mobilitazione dei sindacati tedeschi, che

già negli anni venti della Repubblica di Weimar aveva fortemente puntato sui

diritti dei comitati aziendali, e superata la traumatica parentesi nazista, nel

1951 una legge, promulgata dal governo cristiano-democratico di Adenauer, a

conferma della influenza “trasversale” di molte idee socialdemocratiche,

sanciva per le grandi imprese dell’acciaio e del carbone l’obbligo di riservare

metà dei seggi e dei diritti di voto nei consigli di amministrazione a

rappresentanti dei dipendenti, di solito eletti in liste sindacali. Successivi

aggiustamenti hanno portato alla definitiva legge generale sulla cogestione del

1976 che, in linea con quanto sancito dalla Costituzione tedesca del 1949, là dove

afferma che il “diritto di proprietà” deve contribuire al benessere generale,

ha esteso a tutte le aziende con oltre duemila dipendenti l’obbligo di

riservare a rappresentanti dei lavoratori la metà dei seggi con diritto di

voto, mentre per quelle che contano tra cinquecento e duemila dipendenti la

quota è fissata in un terzo dei seggi. Non mancano limiti e problematiche, in

particolare non sempre la parità di seggi nei consigli di amministrazione

comporta un vero esercizio di potere, in caso di parità infatti il voto

decisivo è comunque quello degli amministratori scelti dagli azionisti, ed

inoltre gran parte delle decisioni operative è in capo ad un consiglio

direttivo che affianca, in autonomia, quello di amministrazione. La cogestione

tedesca è comunque considerata, dalle stesse proprietà azionarie, uno dei

fattori fondamentali per la crescita e la solidità dell’economia tedesca, ed al

tempo stesso è indubbio che essa abbia contribuito a contenere la

disuguaglianza salariale imponendo tetti alle retribuzioni del management

aziendale, al contrario esplose a partire dal 1980 nel resto dell’Occidente.

All’esperienza tedesca, che ha influenzato anche la vicina Austria, si affianca

quella svedese che, ancor più della Germania ed in modo più incisivo, ha fatto

della cogestione una bandiera della sua idea complessiva di società. In Svezia

infatti la legge del 1974 che la norma prevede che un terzo dei seggi dei

consigli di amministrazione delle imprese azionarie con più di soli venticinque

dipendenti sia riservato a rappresentanti dei dipendenti. Essendo poi in capo

ai CdA la vera gestione operativa la quota detenuta dai lavoratori incide in

misura maggiore rispetto a quella tedesca ed investe molte più aziende.

Analoghe leggi sono presenti in Danimarca e Norvegia a caratterizzare il

cosiddetto “capitalismo nordico”, vale a dire le società che vantano la minore

disuguaglianza economica di tutta la storia moderna. L’indubbia incisività di

queste esperienze sulla struttura delle disuguaglianze salariali, coniugata con

un eccellente ritorno sulla produttività economica, non è stata però

sufficiente per vederle estese ad altri paesi occidentali, i quali hanno tutti

continuato a gestire le aziende private secondo l’immutabile regola delle

società azionarie: “un’azione un voto”. Se qualche timido tentativo in tal

senso è stato avviato in Francia, e se nel Regno Unito e negli Usa si è con

molta cautela affacciata qualche ipotesi per ora senza esito alcuno, in

generale il modello della “cogestione” non è divenuto patrimonio delle altre

socialdemocrazie e dei movimenti e partiti che le sostengono. Due sembrano

essere le principali spiegazioni: una sta nel campo dei proprietari capitalisti

ed una in quello degli stessi rappresentanti dei lavoratori. La prima sostiene

che la concessione di una rappresentanza con diritto di voto non giustificata

da un reale possesso azionario vada respinta perché mette in discussione il

concetto stesso di “proprietà privata”, con il conseguente rischio di poter

rappresentare una operazione destabilizzante dell’intero ordine sociale. Se

teoricamente nulla osta a che i dipendenti, o chi per essi, acquisiscano quote

azionarie, così come è concretamente avvenuto seppure in casi limitati ed

ininfluenti, la gestione aziendale deve essere ispirata unicamente dalla regola

aurea che consegna agli azionisti di maggioranza il pieno potere decisionale.

La cogestione però non è neppure entrata nel bagaglio di idee della stragrande

maggioranza dei movimenti dei lavoratori che, seguendo un percorso ideologico

molto condizionato dall’esperienza sovietica, hanno da sempre puntato in

alternativa sulle “nazionalizzazioni”, sulla base della convinzione che solo

quella statale possa davvero modificare i rapporti di forza tra dipendenti e

proprietà. Discendono da questa concezione ideologica le forti critiche mosse

alla cogestione, in particolare quella del rischio di ridursi ad essere un

coinvolgimento nelle logiche aziendali che mina la combattività verso la

proprietà. Anche se dagli anni Ottanta, specie dopo la fine del collettivismo

sovietico ed indipendentemente dalla guerra neoliberista al ruolo del

“pubblico”, l’idea della “nazionalizzazione” ha perso gran parte del suo

vigore, le diversità storiche di percorso ideologico hanno sedimentato in tutti

gli altri paesi occidentali una insuperata diffidenza verso la “cogestione”.

L’accentuarsi dagli anni Ottanta delle curva delle disuguaglianze imporrebbe,

secondo P. di riprendere con rinnovato vigore politiche del lavoro in grado

di meglio fronteggiarla, anche riavviando una riflessione senza preconcetti

sulla efficacia di modelli, come la “cogestione”, che la storia dimostra di

essere in grado di incidere in qualche modo in tal senso. E’ quanto P.

farà nella Parte Quarta anche con riferimento ad alcune concrete proposte, mirate

proprio all’estensione della “proprietà sociale”, avviate dalla stessa Unione

Europea. Accanto alla cogestione va poi citata una seconda forma di gestione

alternativa del “lavoro”: la cooperazione. Nata e cresciuta nell’ambito dei

movimenti di lotta in tutta Europa fin dalla fine del XIX secolo, in

particolare nelle forme delle “società di mutuo soccorso” e delle “cooperative

sociali”, ha mantenuto a lungo anche nel secondo dopoguerra una sua valenza, ma

via via perdendo per strada la sua caratteristica iniziale di autogestione

alternativa di importanti attività lavorative e riducendosi ad una “normale”

forma societaria ormai priva di valenze ideologiche.

La

socialdemocrazia e l’istruzione

Ancora in

questo inizio del XXI secolo rappresenta una sfida, per le stesse società

socialdemocratiche, il garantire a tutti i cittadini pari opportunità di pieno

accesso all’istruzione, alla formazione e qualificazione professionale. P.

estrapola dall’esperienza globale concretamente avvenuta nel periodo storico in

esame due aspetti utili a suo avviso a meglio comprendere i limiti della

gestione socialdemocratica dell’istruzione: la fine del vantaggio statunitense

nel campo dell’istruzione mantenuto per la maggior parte del XX secolo, e

l’imporsi generalizzato della sfida del passaggio dal semplice “obbligo

scolastico” al paradigma di una istruzione “alta” accessibile a tutti. Per

comprenderli è utile analizzare la parallela evoluzione di un indicatore strettamente

collegato all’istruzione: la produttività del lavoro. Il

seguente grafico mette a confronto la produttività media del lavoro, misurata

in base alla quota di PIL prodotto in un’ora di lavoro a parità di potere

d’acquisto in euro, negli USA – Germania – Francia – Regno Unito nel periodo

1950 – 2010

Grafico 45

Si può

cogliere bene come la produttività media europea, partita da una situazione che

nel 1950 valeva il 50% di quella statunitense, sia poi progressivamente salita

di più di quella USA. Il livello medio di istruzione di un paese, oltre ad

essere un fondamentale valore morale e civile, ha una forte incidenza diretta

sulla produttività in particolare là dove intervengano continue innovazioni

tecnologiche, le quali richiedono, per rendere al meglio, personale formato in

modo adeguato. Il calo o l’aumento di produttività sono quindi, come logica

ricaduta, indicatori importanti del livello di istruzione di un paese e della

sua qualità. Quello statunitense è stato a lungo indubbiamente migliore di

quello europeo grazie al un consolidato percorso storico di maggiore

investimento sull’istruzione diffusa, attestato dai seguenti dati:

·

già a metà del secolo XIX l’80% dei bambini americani frequentava

e completava la scuola primaria, mentre in Europa mediamente non si andava

oltre il 20%-30%

·

nei primi decenni del 1900, mentre

l’Europa recuperava faticosamente tale gap, negli Stati Uniti si

consolidavano la diffusione di quella secondaria che già toccava il 30% dei

giovani fra i 12 ed i 17 anni

·

nel secondo dopoguerra negli USA si completava la realizzazione di

una istruzione secondaria universale, in questi stessi anni il corrispondente

tasso di iscrizione europeo si fermava mediamente al 30%

Questi dati

spiegano la storica migliore capacità degli USA di assecondare la costante

immissione di nuova tecnologia con una società generalmente più istruita e

quindi con una forza lavoro più attrezzata ad usarla in modo ottimale. A

partire dagli anni cinquanta, e con una forte accentuazione dal Settanta, si

assiste però ad una inversione di tendenza: da una parte le socialdemocrazie

europee di più e meglio individuano nell’istruzione un fattore decisivo per la

crescita sociale e produttiva, avviando estese politiche di investimento in

questo settore, dall’altra negli Stati Uniti si registra al contrario ad un

processo inverso. Queste traiettorie contrapposte sono meglio comprensibili se

in aggiunta alla curva di crescita della produttività si analizza quella della

ripartizione del reddito. Il seguente grafico evidenzia

la quota di reddito posseduta dal 50% più povero della popolazione negli Stati

Uniti ed in Europa, dato medio, nel periodo 1960 – 2010.

La situazione

al 1960 vede il 50% più povero negli Stati Uniti contare su una quota di

reddito nazionale significativamente superiore a quella posseduta dal corrispondente europeo, solo dieci anni dopo

però le due curve coincidono per poi dividersi con quella europea che ha un

balzo in alto fino al 1980 seguito da una contenuta discesa e quella

statunitense che inizia una costante discesa con un ritmo che si accentua a

cavallo del cambio di secolo,fino a

registrare una notevole diversità finale. Questo processo è importante per

comprendere le dinamiche legate al peso degli investimenti per l’istruzione in

quanto certifica che la scelta delle società socialdemocratiche di investire su

di essa è compensata non solo in termini di aumento della produttività media,

ma per il fatto di costituire, come logica conseguenza, un significativo volano

per la crescita del reddito medio dei ceti che, grazie al miglioramento della

loro istruzione, meglio possono concorrere nel mercato del lavoro puntando a

professionalità meglio retribuite. Un processo che al contrario negli Stati

Uniti si è esattamente invertito proprio a partire dagli anni

Cinquanta/Sessanta. Un altro grafico aiuta a

visualizzare questa significativa ricaduta evidenziando la curva di crescita

del salario minimo medio per ora di lavoro in Francia e negli USA nel periodo

in esame (rapportato in euro)

Grafico 47

Si tratta di

un dato ovviamente influenzato da diversi fattori, quali la contrattazione

sindacale e la legislazione in materia di lavoro, ma è, come il precedente grafico 46, in grado di fornire una indicazione utile

a comprendere la diversità di ricaduta delle due diverse traiettorie sulle

condizioni di vita dei salariati statunitensi e francesi, e che conferma quindi

la migliore qualità delle politiche per l’istruzione europee rispetto a quelle

statunitensi. La crescente incidenza della tecnologia sui processi produttivi

ha però progressivamente alzato l’asticella del livello di istruzione ed ha

così visto divenire decisivo quella di livello universitario, innescando nuove

domande che stanno mettendo a dura prova ambedue i sistemi. Se l’istruzione

universitaria aveva per molto tempo interessato solo una quota privilegiata,

meno dell’1% agli inizi del XX secolo e meno del 10% fino agli Sessanta, oggi

investe il 50% dei giovani adulti negli USA e in buona parte dell’Europa per

arrivare al 60-70% in Giappone e in Corea ed impone un ulteriore salto di

qualità nelle politiche di facilitazione al suo accesso. Il quadro da

considerare è quanto mai complesso, influenzato da fattori di diversa natura

che chiamano in causa non solo le possibilità di accesso ma anche la qualità

della formazione. Soprattutto negli USA

la formazione universitaria di alto livello comporta un “investimento” delle

famiglie tale da far emergere il peso delle diversità di reddito e l’importanza

del sostegno pubblico. Riprendiamo il seguente grafico,

già inserito nell’Introduzione, che offre un preciso spaccato del rapporto

reddito dei genitori e accesso all’università

Grafico 7

Appare

evidente il peso del reddito famigliare sulla possibilità di accesso

all’offerta formativa di qualità, negli USA, ma anche in Europa più questa

cresce più si restringe la fascia di popolazione che può utilizzarla. Incide

poi in modo rilevante la grande differenza fra Stato e Stato del peso del

finanziamento privato, rispetto a quello pubblico, per la formazione di livello

superiore. Il seguente grafico evidenzia la quota

percentuale del finanziamento privato (tasse di iscrizione e costi collegati di

frequenza) sul totale del finanziamento totale per l’offerta di istruzione

universitaria per una parte significativa dei paesi “ricchi” del mondo (dati

2014-2016)

Grafico 48

L’evidente

disparità fra i paesi di cultura “anglosassone”, in cui il finanziamento

privato è preponderante, e quelli europei di maggior tradizione

socialdemocratica è alla base di un circolo vizioso: maggiori sono i contributi

privati maggiore è la qualità dell’offerta formativa, ma al tempo stesso più

alti sono i costi per accedere a tale offerta e più è bassa la parte della

popolazione in grado di sostenerli. Con una evidente ricaduta sulla

disuguaglianza: il Grafico 7, combinato con il Grafico 48, attesta che solo la parte più ricca della

popolazione accede ai titoli di studio che garantiscono professioni con alti

livelli di reddito perpetuando, se non accentuando, in questo modo il divario

elitario. Mediamente la situazione europea garantisce al contrario maggiori

possibilità di accesso ma al tempo stesso, non godendo di identiche risorse,

non è in grado di concorrere con la qualità dell’offerta formativa dei paesi

“anglosassoni”. Un dato di fatto che è confermato dalle classifiche

internazionali di questa qualità: i primi venti posti sono tutti occupati dalle

università statunitensi di maggiore prestigio, ma se si considerano i primi

cento o cinquecento posti diventa maggiore il numero di quelle europee, le

quali quindi formano una élite universitaria più diffusa, anche se meno

concorrenziale, mentre quelle USA rafforzano unicamente quella di vertice

garantendole alta concorrenzialità. In conclusione si può quindi affermare che

il modello americano ha smesso di essere quello vincente, nel contrasto alla

disuguaglianza, sia per l’istruzione secondaria che per quella universitaria, mentre

il modello socialdemocratico europeo se ha ottenuto sul lungo periodo migliori

risultati per la prima dimostra una certa difficoltà a ottimizzare la seconda,

la cui sfida richiede un salto di qualità politico ed ideologico. Una sfida che

non sembra essere stata sufficientemente raccolta: la spesa pubblica per

l’istruzione, compresa quella universitaria, cresciuta nel corso del XX secolo

dall’iniziale 1-2% del reddito nazionale al 5-6% negli anni Ottanta si è poi

fermata a queste percentuali con una inevitabile ricaduta negativa sulla

qualità dell’offerta formativa, specie di livello superiore.

Socialdemocrazia

e giustizia fiscale: un incontro imperfetto

I limiti

evidenziati da P.

delle società socialdemocratiche nell’attuare più incisive politiche di

contrasto delle disuguaglianze nel campo del lavoro e dell’istruzione rimandano

ad una comune spiegazione: l’inadeguata disponibilità di risorse pubbliche per

fronteggiarle al meglio, fattore che a sua volta chiama in causa il tema della

giustizia fiscale. Ed anche in questo caso il concreto percorso storico

evidenzia una cesura fra il significativo sviluppo nel periodo 1914-1950 delle

forma di imposizione che di più può contrastare la disuguaglianza, quella

progressiva su reddito e successioni, e la successiva ritrosia ad adeguarlo

alle nuove sfide sociali, a dimostrazione di una inadeguata elaborazione

politica ed ideologica. Due punti meritano una attenzione particolare: in primo

luogo le varie socialdemocrazie non sono state in grado di elaborare comuni

strategie fiscali lasciando campo ad una penalizzante competitività fra singoli

paesi, ancor più grave quella avvenuta nell’ambito dell’Unione Europea, ed in

secondo luogo la progressività fiscale ha smesso di essere lo strumento

fondamentale per qualsiasi tentativo minimamente ambizioso di superamento del

capitalismo privato. Emerge, a spiegare questo stato di cose, una

contraddizione ideologica di vitale importanza: la socialdemocrazia del XX

secolo è stata “internazionalista” nei principi, ma fortemente “nazionalista”

nella pratica. Questa contraddizione ha avuto una pesante ricaduta sulla

capacità, e sulla stessa volontà, di articolare politiche fiscali più efficaci.

La stessa costruzione dell’unità europea nel periodo 1950-2000 si è di fatto

configurata, al di là degli intenti ideali, come una operazione di “salvataggio

della forma Stato nazione”, dei singoli Stati aderenti. La costruzione europea

si è infatti basata sull’illusione che la libera circolazione di merci e

capitali fosse sufficiente a garantire una ricaduta sociale positiva e che

quindi non fosse necessario supportarla con comuni politiche fiscali. Ciò ha

comportato gravi limiti per la reale capacità di incidere sulla struttura delle

disuguaglianze. Un fallimento divenuto poi clamorosamente evidente nella

cruciale svolta del 1980-1990, allorquando, nel momento in cui di più sarebbero

state utili comuni politiche fiscali, si è all’opposto puntato di fatto su una

accentuata concorrenza fiscale specie sugli utili aziendali. Va detto inoltre

che questa svolta negativa non può essere spiegata solo con la pressione

ideologica del nascente neo-liberismo perché è documentato il ruolo assunto, in

questa direzione, proprio dai principali partiti socialdemocratici europei,

mettendo ancor più in luce l’assurdità ideologica che le grandi sfide imposte

dalla globalizzazione neo-liberista fossero affrontabili singolarmente da ogni

“Stato nazione” europeo. Ed era già allora evidente che i primi settori che

avrebbero sofferto l’inadeguatezza di adeguate risorse finanziarie sarebbero

stati, congiuntamente con tutti quelli che configurano l’idea di “stato

sociale” europeo, proprio quelli che di più incidono sulla struttura delle

disuguaglianze: istruzione e lavoro. Non a caso n questo quadro ha poi avuto

gioco facile l’irruzione dirompente dell’ideologia neo-liberista di contrasto

al ruolo del pubblico e di rifiuto della tassazione necessaria a sostenerlo.

Una fotografia aiuta a comprendere come l’articolazione delle imposte si sia

conseguentemente strutturata a favore dei redditi più alti: un seguente grafico evidenzia, prendendo in esame il caso

francese nel 2010, del tutto applicabile alla media degli Stati europei, la

composizione del prelievo fiscale nelle sue varie voci relazionata alla

popolazione suddivisa per centili di reddito:

Grafico 49

Si può

rilevare come, a fronte di un prelievo fiscale totale pari al 45-50% per il 50%

più povero, del 50-55% per il 40% mediano, e solo del 45% del decile e centile

più ricchi, le quote di imposta progressiva e di tasse sul capitale di questi

ultimi non compensano il ridotto importo dovuto per le altre voci impositive.

Una fotografia che richiama prepotentemente in causa il ruolo della fiscalità

progressiva e della tassazione sulla proprietà concretamente attuato nelle

società “socialdemocratiche” subentrate, in teorica piena alternativa, a quella

proprietaristica. La progressività della tassazione è una scelta ideologica

finalizzata in generale al contenimento delle disuguaglianze economiche, ma a

seconda della tipologia di ricchezza sulla quale agisce ha incidenze diverse.

Quella sul reddito, da lavoro e da capitale, è il contributo, relazionato

all’ammontare del reddito, con cui tutti concorrono alla spesa pubblica, quella

sulle successioni incide sui patrimoni trasmissibili in via ereditaria

riducendo quindi la concentrazione dei patrimoni tramite la perpetuazione

intergenerazionale. Tutte hanno una loro efficacia sulla struttura delle

disuguaglianze, ma quella che di più ha una valenza in tal senso è senza dubbio

l’imposta annuale sulle proprietà, altrimenti definita sulla ricchezza, sul

capitale, sul patrimonio. La disuguaglianza economica ha un processo standard

di formazione che parte da una differenza di reddito prolungata nel tempo, ma

che si consolida divenendo stabile nell’accumulo di una ricchezza,

trasmissibile in via ereditaria, composta in gran prevalenza da beni immobili e

capitali finanziari di vario genere. Una attiva politica fiscale, che si ponga

l’obiettivo del contenimento della disuguaglianza, deve realizzare un

equilibrio tra queste tre forme di imposta progressiva, ben sapendo però che

quella che di più attesta la volontà egualitaria è sicuramente quella sulle

proprietà. Non a caso, proprio in relazione alla sua valenza ed alla

conseguente opposizione che può suscitare, è anche quella che di meno è stata

attuata nelle stesse società socialdemocratiche. La storia del XX secolo

racconta di imposte sul patrimonio attuate, con carattere di prelievo

straordinario, negli immediati dopoguerra al fine di ripianare gli altissimi

debiti pubblici. In diversi paesi, anche nella forma di “riforme agrarie”,

furono messi atto prelievi che sulle grandi ricchezze sono arrivate a

percentuali attorno al 45-50%. Ma nella seconda metà del Novecento, e tantomeno

nei decenni a cavallo del cambio di secolo, non si è più assistito,

praticamente in tutti i paesi ricchi del mondo, ad un ricorso

significativamente consistente e con carattere di continuità basato su

imposizioni progressive sulle ricchezze accumulate. La questione rimasta

irrisolta si presenta pertanto come un tema centrale per la lotta delle

disuguaglianze nel XXI secolo, e come tale verrà ripresa da P.

nella Parte Quarta. Nel corso degli anni Novanta, per motivi connessi alla

concorrenza fiscale tra paesi e alla vincente ideologia neo-liberista buona

parte di queste imposte sono state semplicemente abolite. Sul piano quindi

della reale capacità di incidere sulla struttura delle disuguaglianze le

società socialdemocratiche, nel senso ampio del termine qui utilizzato, non

hanno quindi ottenuto risultati sufficientemente significativi, ma soprattutto

stabilmente fondati, tali da reggere l’urto dirompente delle ideologie che a

partire dagli anni Ottanta si sono mosse al loro attacco. E’ il tema che P. affronterà nel successivo Capitolo 13. Per intanto nel prossimo

Capitolo 12 verranno esaminate le società comuniste, e post-comuniste, ossia

l’altro percorso storico di uscita dalla società dei proprietari

Capitolo 12

Le società comuniste e

post-comuniste

(In cui P. dopo aver analizzato i

limiti delle esperienze socialdemocratiche esamina la seconda forma di società subentrata alla società dei

proprietari in alternativa concorrenziale con quella socialdemocratica: quella

comunista e post comunista

E’ possibile

prendere il potere senza aderire a una teoria della proprietà?

Studiare

l’esperienza del comunismo sovietico significa cercare di capire le ragioni di

un drammatico fallimento che P. non misura da un punto di vista politico ma nella sua reale

capacità di incidere, in modo efficace e duraturo, sulla struttura delle

disuguaglianze e, al tempo stesso, nella sua universale valenza ideologica.

All’indomani della Rivoluzione di Ottobre, avvenuta come è noto sull’onda di

avvenimenti eccezionali, era stato quasi automatico proclamare l’abolizione

della proprietà privata, in teoria quindi la massima uguaglianza possibile, ma

da subito si è rivelato molto più complesso costruire dal nulla

un’organizzazione alternativa della società. Nel confuso periodo post

rivoluzionario alcune correnti bolsceviche, e probabilmente lo stesso Lenin,

ritenevano che la NEP, Nuova Politica Economica, potesse avere come obiettivo

di lungo periodo, superate le prime temperie, una forma strettamente

regolamentata di economia di mercato, comprensiva quindi anche di limitati

spazi per la proprietà privata, ma l’avvento al potere di Stalin sancì, a

partire dal 1928 ed in via definitiva con il prevalere del ruolo del Partito

Comunista come fulcro del potere statale, di impostare la struttura economica russa

sulla collettivizzazione dell’agricoltura e sulla statalizzazione di tutte le

forme di produzione e di proprietà. In un paese in cui l’industrializzazione

era ancora agli albori e in agricoltura la servitù della gleba era un retaggio

ancora recente l’abolizione dell’iniziativa privata aveva su questi settori una

ricaduta tutto sommato gestibile, ma colpiva in modo dirompente la vasta parte

della popolazione dedita all’artigianato, al commercio ed ai piccoli servizi.

La storia del trentennio che va dalla Rivoluzione al secondo dopoguerra

racconta, come conseguenza tanto inevitabile quanto feroce, una pesante

costrizione da parte del regime su questi ceti sociali, basti pensare che

ancora alla morte di Stalin, nel 1953, oltre il 5% della popolazione adulta era

in carcere per “furto di proprietà socialista”, in realtà piccoli reati

commessi nella gestione di queste attività collaterali. La realizzazione di

questa idea di economia statalizzata fortemente centralizzata sotto la

direzione del Partito non si è però basata sulla sola capacità repressiva,

perché oggettivamente è stata in grado di coinvolgere in modo persuasivo,

rafforzato dal ricordo sempre vivo del tragico regime zarista, la maggioranza

del popolo sovietico presentandosi come un progetto ideologico di utopico

radicale cambiamento. Va riconosciuto che, proprio grazie a questo forte

coinvolgimento della stragrande maggioranza della popolazione, nei decenni dal

1920 al 1950 il connubio fra ideali sociali e concrete politiche economiche è

stato in grado di realizzare una straordinaria modernizzazione del paese capace

di colmare il secolare ritardo rispetto all’Europa occidentale. E’ questo, in

estrema sintesi, lo sfondo storico sul quale poggiare le valutazioni di merito

sulla evoluzione storica della struttura della disuguaglianza che, sulla base

dei dati disponibili purtroppo per quella sovietica scarsi e frammentari, può

essere sintetizzata in questo grafico che confronta le

curve della quota di reddito nazionale detenuta dal decile superiore della popolazione

in Russia, in Europa e negli USA nel periodo 1900 – 2010

Grafico 50

L’evoluzione

della ricchezza detenuta dal decile superiore in Unione Sovietica ha un

visibile andamento caratterizzato dal rapido crollo nel tormentato periodo

prerivoluzionario, seguito da un andamento costante per tutto il periodo

sovietico e da un successivo balzo verso l’alto, ad URSS implosa, fino a

superare i livelli statunitensi già del loro molto elevati. E’ però

fondamentale chiarire che il dato del periodo sovietico, 1920-1980, non è

costituito dalla sola componente monetaria, la quale da sola avrebbe

determinato percentuali decisamente più basse – la gerarchia salariale è stata

infatti lungo tutto questo periodo decisamente contenuta - ma, affinché il

confronto con USA ed Europa poggi su basi più omogenee, per P. è stato necessario

includere anche le rilevanti integrazioni al salario, sotto forma di

“benefit” e di accesso privilegiato a

determinati servizi, concesse alle figure sociali che componevano l’articolato

decile superiore russo (élite politiche, tecnici di alto livello, direzioni

produttive). La cui percentuale media di ricchezza detenuta non si è mai

comunque discostata, se non per limitate variazioni congiunturali, dal 25% del

reddito nazionale. Sembrerebbe emergere quindi un contenuto livello di

disuguaglianza ma, se determinato su queste basi, non così più basso dei

livelli raggiunti, nello stesso periodo, in Europa, ed in particolare nei paesi

dell’area nordica, così come si può rilevare dai precedenti grafici 34 e 35.

Si deve infatti considerare, anche in questo caso sulla base di dati di

non automatica comparazione, che il tenore di vita medio nel periodo in esame,

partito nel 1920 da un livello pari al 35% rispetto a quello medio occidentale,

è progressivamente cresciuto in modo importante ma senza mai superare la quota

del 65%, come dimostra il seguente grafico relativo al

rapporto tra il reddito medio in Russia ed Europa nel periodo 1900 – 2010. Questo

significa che in termini assoluti di comparazione anche il 25% mediamente

posseduto dal decile superiore sovietico non ha mai rappresentato un identico

tenore di vita rispetto a quello occidentale e quindi una ricchezza da reddito

di effettivo pari valore

Grafico 51

Si nota

infatti come la crescita di questo rapporto sia avvenuta in buona misura nel

periodo 1920–1950 per poi arrestarsi e stagnare attorno al 60-65% fino al 1980

e quindi riprendere a risalire dopo la fine dell’URSS. Per meglio comprendere

questo andamento è necessario considerare che uno dei maggiori pregi del regime

sovietico è consistito nel massiccio investimento sull’istruzione, che in URSS

ha effettivamente raggiunto, ed in alcuni campi superato, il livello

occidentale, un fattore che, come si è visto, teoricamente può, grazie al

possibile correlato aumento di produttività, incidere in misura decisiva sulla

ricchezza da reddito. Ricaduta che non pare essersi realizzata in URSS,

addirittura entrata a partire dagli anni Sessanta in regime di stagnazione, e

la spiegazione di questa contraddizione non può che consistere nella scadente

organizzazione del sistema produttivo fortemente centralizzata e mirata ad

obiettivi più politici che economici. E’ quanto, superata la baldanzosa fase

storica di avvio del comunismo, lasciata alle spalle la grande spinta connessa

allo sforzo bellico del secondo conflitto ed avviata una “normalità” economica,

si è verificato per l’esperienza sovietica. La quale, raggiunti i suoi massimi

livelli nell’immediato dopoguerra, ha da lì in poi iniziato a dare evidenti, e

mai più recuperati, segnali di stasi e di regressione con la conseguente

ricaduta sul tenore di vita che, in colpevole aggiunta, si è sempre più

manifestato, a partire dal 1950/1960, proprio in coincidenza con l’opposta

esplosione del consumismo di massa occidentale. In un quadro che, riprendendo

la considerazione con la quale P. ha aperto questo Capitolo, già del suo dimostrava quanto sia

complesso costruire una idea alternativa di società, la guerra fredda ha poi

comportato un ulteriore pesante aggravio: le ipertrofiche spese militari,

comprensive di quelle per la concorrenza spaziale, sono arrivate a costituire

il 20% del prodotto interno lordo rispetto al 5-7% negli USA. Ma mentre questa

voce di spesa statale ha rappresentato per l’Occidente un importante incentivo

per la crescita economica, nell’URSS tale ricaduta non solo non si è realizzata

ma ha al contrario impedito altri più efficaci investimenti, ad ulteriore

conferma del fallimento dell’organizzazione sovietica dell’economia. Va poi

aggiunto che tale realizzazione non pare aver neppure sedimentato una

significativa eredità ideologica: il crollo del regime sovietico è stato

non a caso seguito da un frenetico e

incontrastato affermarsi delle più ciniche logiche di mercato che, come i due

precedenti grafici 50 e 51 raccontano, hanno nel

giro di un solo decennio visto formarsi una Russia in cui la curva del reddito

medio non è cresciuta più di tanto, mentre quella della quota di ricchezza del

decile superiore è rapidamente schizzata verso l’alto a ricreare un livello di

disuguaglianze fra i più alti nel mondo. Questo contraddittorio percorso

storico non poteva non avere una diretta conseguenza sulla stessa capacità

attrattiva dell’ideologia alla sua base, il fallimento della concreta

esperienza sociale, economica e politica si è infatti accompagnato a quello

parallelo dell’influenza ideologica del modello sovietico nel resto del mondo.

In un eventuale grafico anche questa curva disegnerebbe una indubbia crescita

fino ai primissimi decenni del secondo dopoguerra per poi declinare tanto

rapidamente quanto irreversibilmente. I fattori specifici che possono spiegare

questo declino sono molti, a partire dalla ingiustificabile morsa di ferro con

la quale sono stati gestiti i rapporti con i paesi “satelliti”, soprattutto

quelli europei, ma ha sicuramente inciso, ben oltre le problematiche economiche

e sociali, lo “svuotamento interno” di molti dei cavalli di battaglia che a

lungo avevano testimoniato la bontà ideologica sovietica esercitando una

profonda e diffusa influenza tanto in Occidente

quanto nelle vaste aree del mondo che nell’immediato secondo dopoguerra

stavano uscendo dal dramma delle dominazioni coloniali. Uno fra i tanti, il

peso della donna nella gestione della società: per tutta la fase fino al 1950

nelle istituzioni politiche sovietiche le donne ricoprivano un buon 40% dei

posti, a testimoniare un significativo coinvolgimento paritario, nel decennio

1960-1970, proprio mentre in Occidente esplodeva il movimento femminista, tale

percentuale crollava a meno del 10%. Tutte le considerazioni sin qui svolte

attestano l’incapacità dell’esperienza del comunismo sovietico di creare un

modello di società, adeguatamente sostenuto da una sedimentata e condivisa

ideologia, capace di tradursi in una concreta realizzazione sufficientemente

vincente sui tempi lunghi. E di conseguenza in grado di determinare, per quanto

riguarda la ricchezza prodotta, il reddito, una diversa struttura delle

disuguaglianze stabile e irreversibile. Se è impossibile negare questo verdetto

storico resta utile per P. approfondire le ragioni che, per quanto concerne la disuguaglianze

di ricchezza posseduta, hanno indotto il potere sovietico ad assumere una

posizione così radicale nei confronti di qualsiasi forma di proprietà privata,

compresa quella dei mezzi di produzione di piccole e piccolissime dimensioni.

Una prima ragione consiste proprio in un eccesso di esaltazione ideologica del

“diritto alla proprietà” seppure in chiave negativa. Se l’ideologia

proprietaristica fa della sacralità della proprietà un valore tale da non

consentirne alcuna incrinatura, allo stesso modo, in una prospettiva capovolta,

il comunismo sovietico ha visto nel diritto alla proprietà il nemico per

eccellenza al quale non va concesso il minimo spazio nell’identico timore che

una seppure timida concessione apra la breccia. Ha inoltre inciso una seconda

visione ideologica: l’idea di una umanità di “uguali” così potentemente

pervasiva da non consentire percorsi individuali, di qualsiasi genere, non

riconducibili all’identità unificante ed unificata dal comunismo e dalla

comunanza dei bisogni elementari. E’ chiaro che in una visione così ferrea ogni

iniziativa individuale, a partire da quelle economiche per quanto di scarso

valore, non poteva non essere vista come un esempio negativo da evitare ad ogni

costo. Non è da escludere che questi due granitici presupposti ideologici

potessero essere declinati con un certo grado di apertura, come quella già

richiamata in precedenza della NEP leninista, ma l’impatto dirompente del

“socialismo in un solo paese” accerchiato dai nemici di classe, specie nella

sua declinazione stalinista, ha poi di fatto impedito ogni minima tolleranza.

L’insostenibilità storica di una visione ideologica così rigida non poteva non

sfociare in un reazione opposta e contraria non appena il sistema sociale

sovietico non ha più retto alla sfida del tempo e dei tempi. Ed in effetti la

fragilità della costruzione comunista è stata ancor più evidenziata dalla

deriva oligarchica e dal vero e proprio saccheggio dei beni pubblici avvenuto

negli anni immediatamente successivi alla fine dell’URSS. La Russia di Eltsin

prima e di Putin poi ha messa da subito in atto una sorta di “terapia d’urto”

privatizzando la quasi totalità delle proprietà pubbliche, anche mediante un

sistema di “voucher”, una sorta di “buono di privatizzazione”, di parcellizzato

titolo di proprietà di imprese pubbliche, consegnato a buona parte della

popolazione. Peccato però che nel contesto di iperinflazione(2.500%!!!)

nell’immediato dopo comunismo, questi voucher siano stati rastrellati a valore

svenduto da pochi ed abili azionisti rapidamente divenuti i nuovi “oligarchi”

del paese. In pochi anni la rivista Forbes li ha sanciti in testa alla

classifiche dei miliardari di ogni categoria! Una classe di superricchi (vedi

il grafico 50 per la ricchezza da reddito, per

quella patrimoniale si veda il successivo grafico 55)

oltretutto protetta e coccolata dal potere: in Russia non esiste imposta

progressiva sul reddito, non esiste tassazione sulle eredità, e non si trova

traccia di una seria anagrafe delle ricchezze patrimoniali. Un percorso tutt’altro

che scontato: la fine del regime comunista poteva, in teoria, aprire la strada

ad una correzione della società in forma “socialdemocratica”, ma il timore,

condiviso a livello internazionale e concretizzatosi in fortissime pressioni e

ricatti, di lasciare margini ad un qualche ritorno al comunismo, ha azzerato

tale prospettiva imponendo una struttura sociale totalmente verticale fondata

su gerarchie rigide e su un autoritario controllo personale del potere.

La Cina:

un’economia mista autoritaria

L’altro paese

comunista per eccellenza, la Cina, ha fatto tesoro del fallimento dell’URS e

delle contraddizioni emerse nel periodo maoista (1949-1976) per avviare dal

1978, con una serie di radicali riforme, una forma inedita di regime politico

ed economico, i cui fondamenti sono: in politica la ferrea guida del Partito

Comunista ed in economia una forma mista tra proprietà pubblica e privata.

Occorre partire da questo secondo aspetto, per capire la specificità cinese. Il seguente grafico mette a confronto il trend storico della

consistenza della proprietà pubblica in sei significativi paesi nel periodo

1978-2010

Grafico 52

Nella

definizione di “proprietà pubblica”: rientrano i beni detenuti dallo Stato, in

tutte le sua articolazioni, che possono essere immessi sul mercato, avendo

quindi un loro valore realizzabile, a formare un capitale “teorico” al netto

del debito pubblico consolidato. In parole povero rappresenta il capitale che

si potrebbe ottenere con la sua vendita a prezzi di mercato e dopo aver pagato